特集記事

講演報告

名画の読み方

〜世界のビジネスエリートが身につける教養

平成30年度(一財)日本産業協会交流会(2019年3月19日)より

西洋美術史家

木村泰司(きむら・たいじ)氏

1966年生まれ。米国カリフォルニア大学バークレー校で美術史学士号を修めた後、ロンドンサザビーズの美術教養講座にて WORKS OF ART 修了。ロンドンでは、歴史的なアート、インテリア、食器等、本物に触れながら学ぶ。知識だけでなくエスプリを大切にした、全国各地での講演会、セミナー、イベントは新しい美術史界のエンターテイナーとして評判をよんでいる。

著書は『名画は嘘をつく1〜3』(大和書房)など多数。

(TAIJI KIMURA official web site より)

平成30年度の日本産業協会交流会では、西洋美術史家の木村泰司(きむら・たいじ)氏をお迎えし、「名画の読み方」についてご講演いただきました。120枚を超える名画のスライドを一気に解説いただく贅沢な内容で、参加者からも大変好評をいただきました。

以下に木村先生の解説のほんの一部をご紹介します。

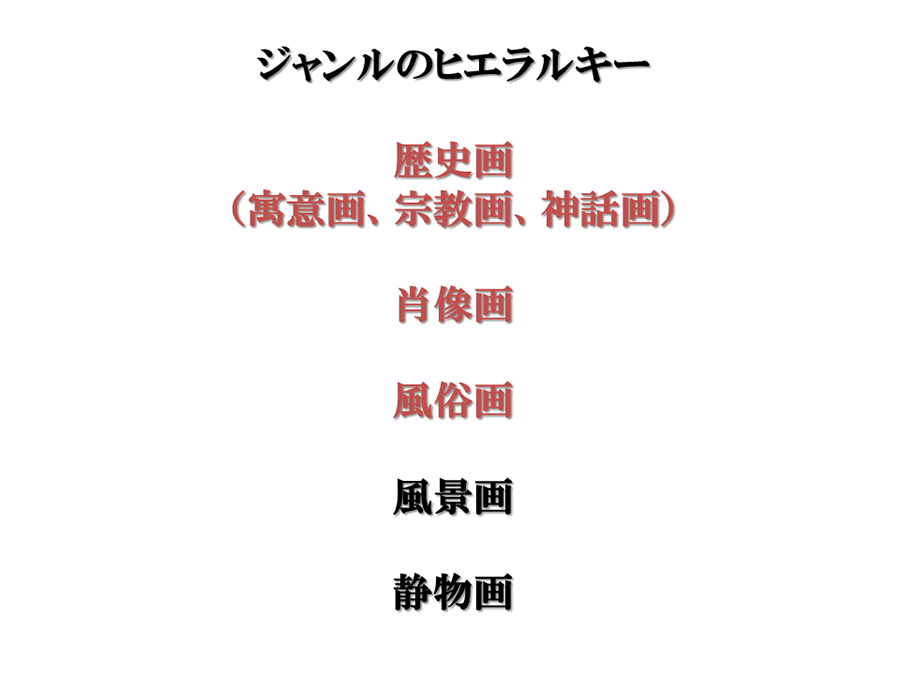

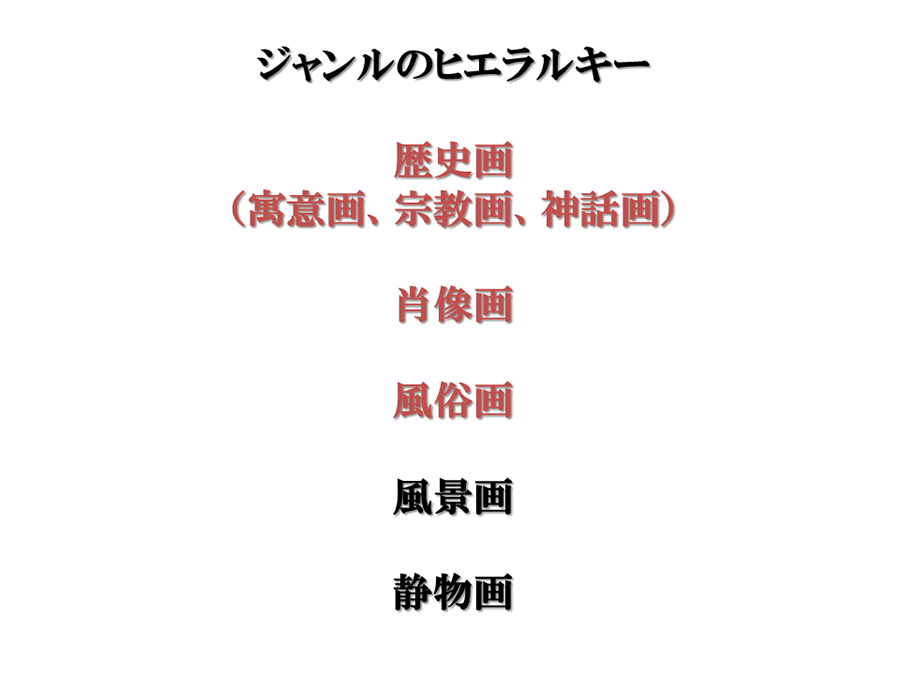

パリのルーヴル美術館やニューヨークのメトロポリタン美術館などにある、オールドマスターズと呼ばれる古典的な絵画には、ジャンルというものが歴然と存在し、最も格上とされたのが歴史画で、次のようなヒエラルキーがあります。

クリックすると大きい画像が開きます

このジャンルは、市民階級が台頭してきた17世紀に確立しました。これには、15世紀以降のイタリア・ルネサンス期に、レオナルド、ミケランジェロ、ラファエロら、芸術家という存在が生まれていたことが大きく関係しています。ヨーロッパでは、芸術家は頭を使う人で、理性・知性に訴える絵画がよしとされました。つまり、美術の近代化が起きる以前のヨーロッパ人にとって、絵画は宗教的な教えや神話、政治的なメッセージ、日常生活の戒めなどを「読む」ものだったのです。

■歴史画

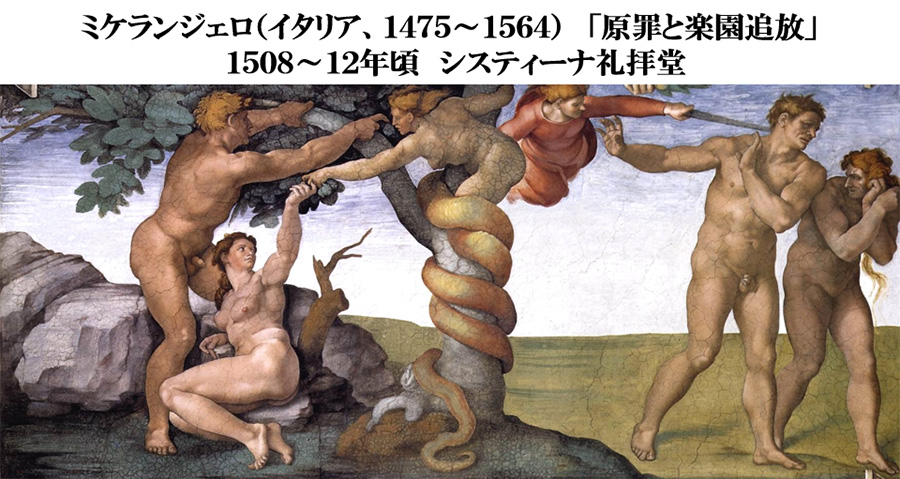

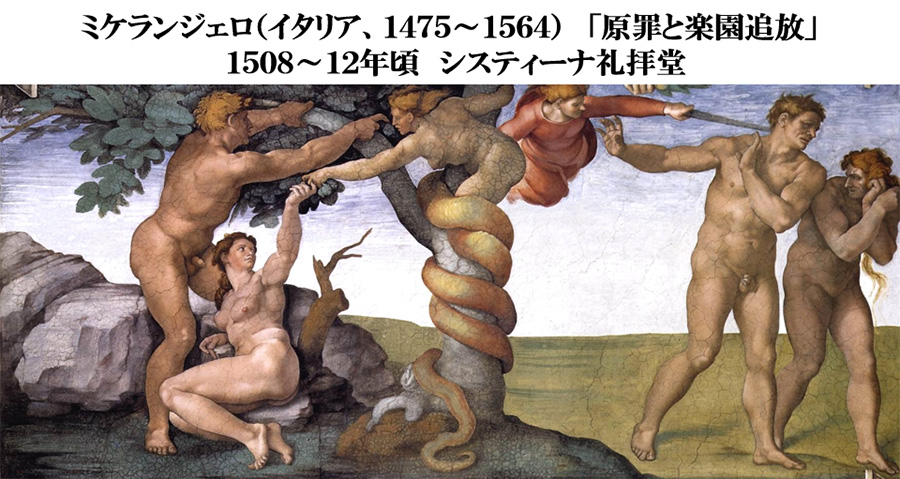

「原罪と楽園追放」

クリックすると大きい画像が開きます

アダムとイブが描かれていますが、1つの画面に物語がいくつも描かれる「異時同図法」が用いられています。

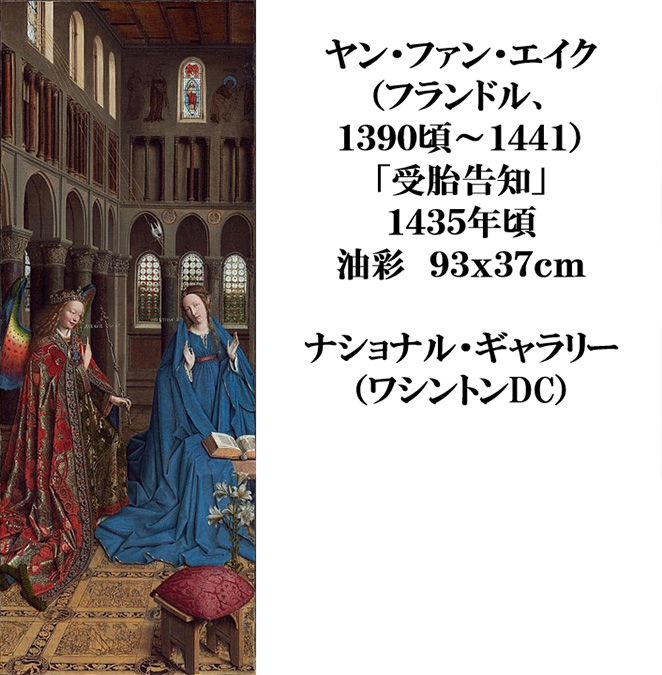

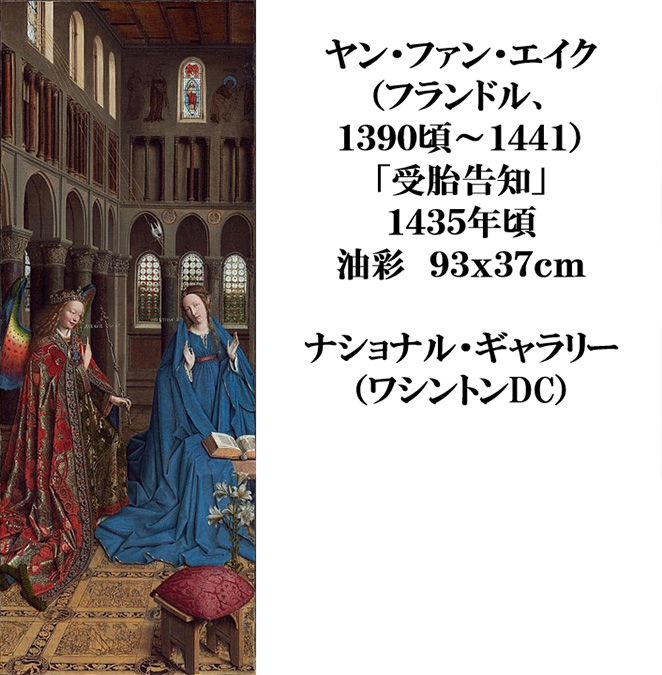

「受胎告知」

クリックすると大きい画像が開きます

「受胎告知」の絵は、当時たくさん描かれています。マリア様がきよらかなままイエス様を身ごもったと信じてない人もいたからです。そこで、シンボリズムが使われます。白百合がマリア様の純潔を象徴しています。

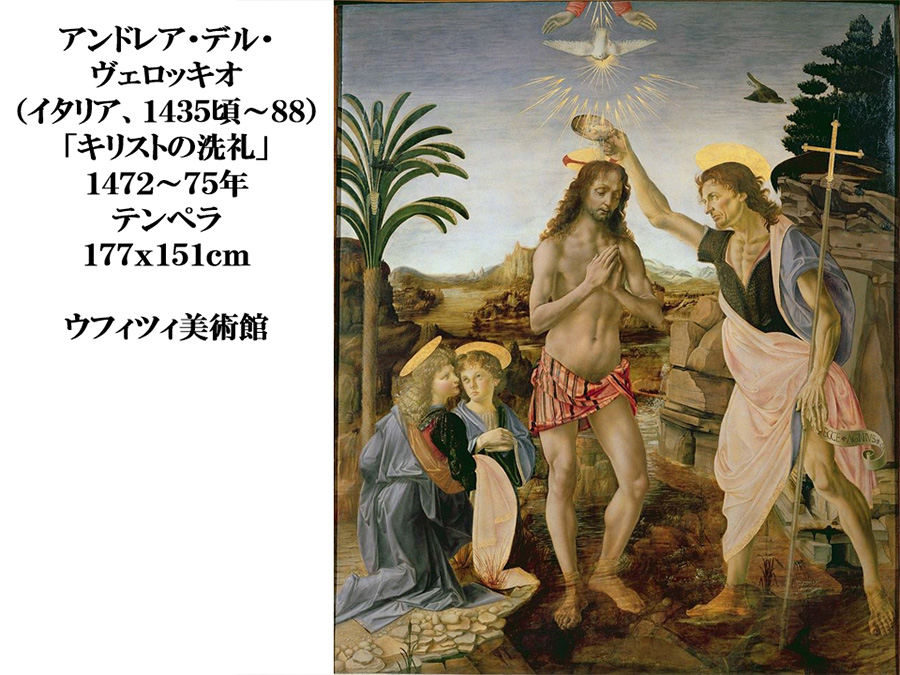

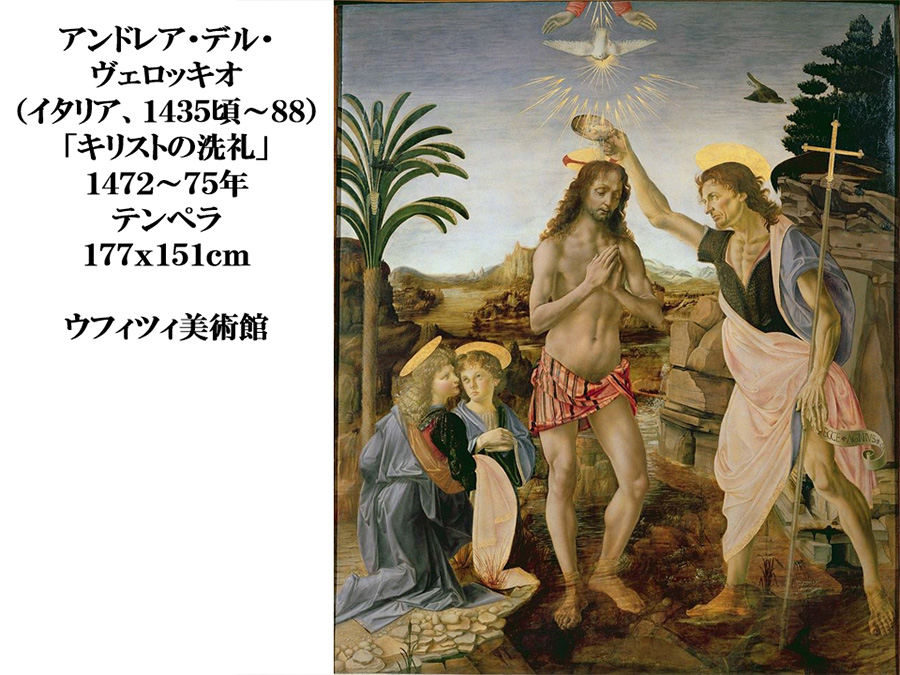

「キリストの洗礼」

クリックすると大きい画像が開きます

画面上部に「父なる神」の手が描かれ、洗礼のシンボルである白いハト、そしてイエス様が描かれている。縦のラインで聖三位一体となります。

「福音書記者聖ヨハネ」

クリックすると大きい画像が開きます

鷲が描かれています。鷲は聖書を書いた福音書記、聖ヨハネのアトリビュート(持物)です。アトリビュートによって、すぐにどの聖人かがわかるようになっています。

■ギリシャ・ローマの神々

クリックすると大きい画像が開きます

15世紀にフィレンツェで文芸復興が起こり、以降ヨーロッパの上流階級の人たちにとって、ラテン語で書かれたラテン文学(ギリシャ・ローマ神話)が必須の教養となっていき、ヴィーナスなどの神話画は、王侯貴族の間でたいへん流行しました。

■寓意画

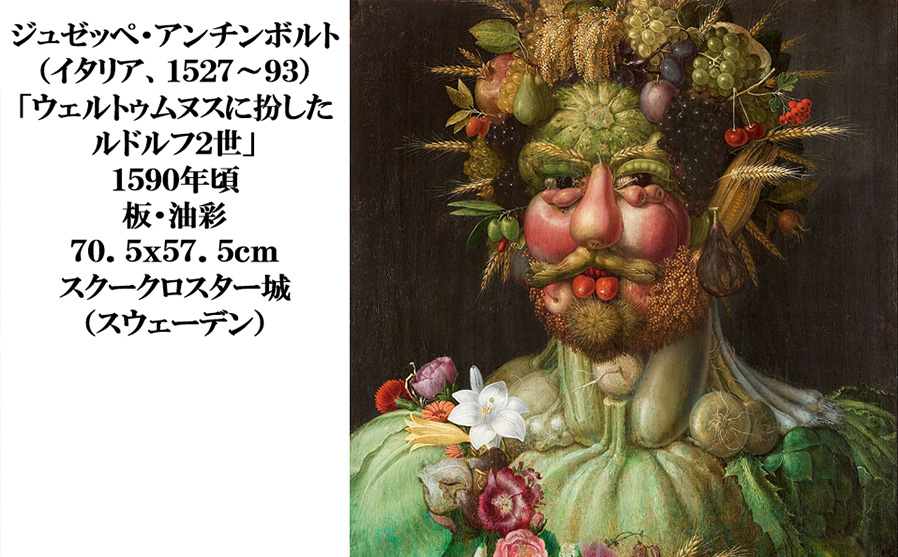

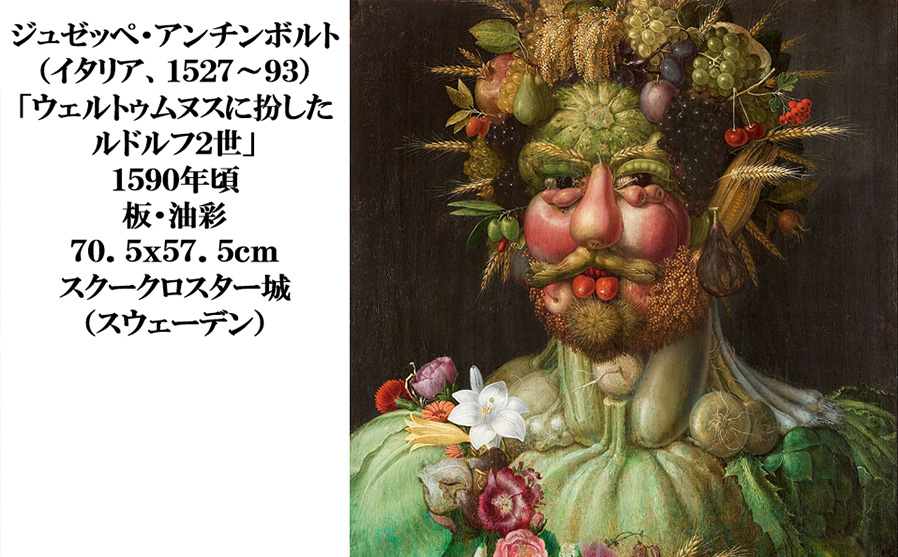

「ウェルトゥムヌスに扮したルドルフ2世」

クリックすると大きい画像が開きます

寓意画は15世紀末、ちょうど文芸復興の頃から現れ、王侯貴族に好まれました。コレクターで有名だったルドルフ2世にアンチンボルトがプレゼントした絵です。野菜や果物、花を組み合わせた人物画にルドルフ2世はたいへん喜びました。

■肖像画

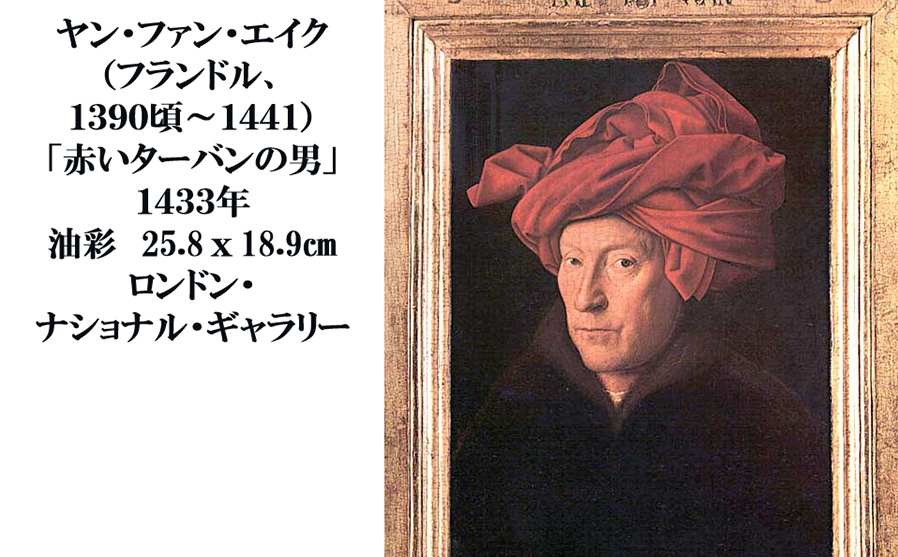

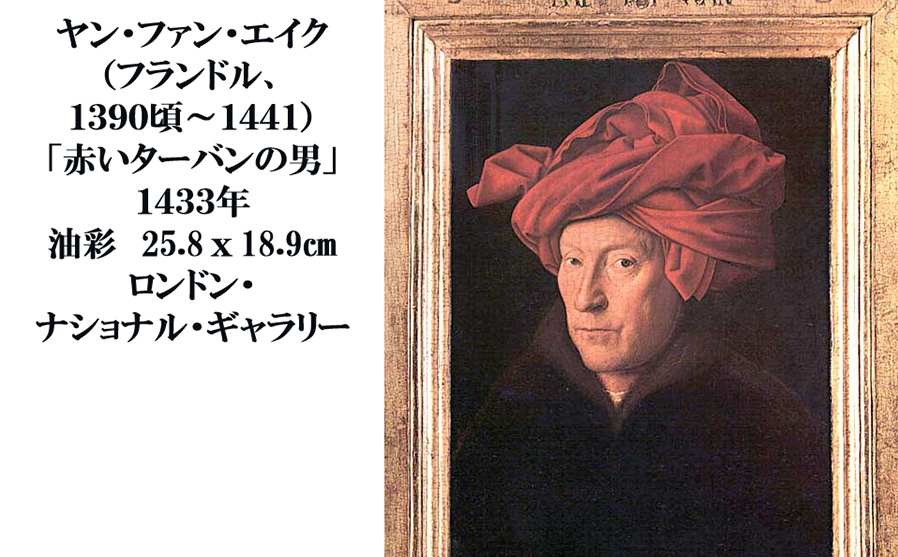

クリックすると大きい画像が開きます

肖像画にもいろいろ「お決まり事」があり、基本的に古代ローマ時代にはコインは横顔で表したので、肖像画は横顔から始まっていきます。

ところが古代の伝統が強くないネーデルラントに「四分の三正面像」が生まれ、背景を暗くし斜めを向いたポートレートを完成させます。油絵具を完成させたのもネーデルラントです。

1400年代は、このネーデルラント絵画の影響がイタリアに伝わっていきました。「モナリザ」が描かれた時代になりますと、ネーデルラント絵画の影響がイタリアに完全に定着してきたことがわかると思います。

■風俗画

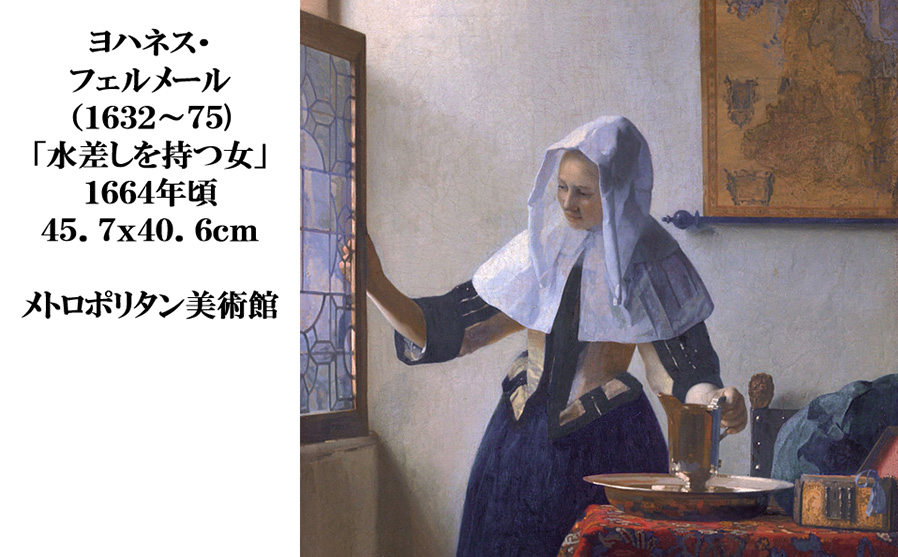

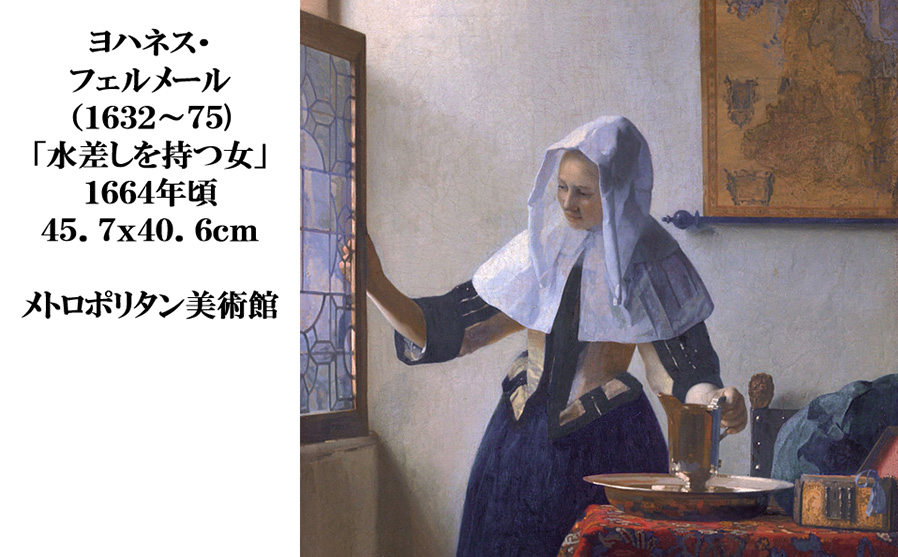

「水差しを持つ女」

クリックすると大きい画像が開きます

女性は純潔の象徴である水差しの水を外に捨てようとしています。虚栄心を表す宝石箱にパールのジュエリーが1本だけ入っています。パールは純潔の象徴ですので、彼女はまだ純潔であり、それを捨てようとしている、というメッセージが描かれています。

古典的絵画では、感性で美術を見ることがいかにナンセンスかということをお伝えいただき、新たな視点を得て、理解が深まった時間でした。